作者:陳韻琳

將1973年的法國片《聖保羅的鐘錶匠》和2001年的法國片《寧靜城市》放在一起比較,會看到比單部片子更多的深度。

儘管這兩部片子導演不是同一個人,但他們用了一個相同的取鏡手法,就是讓遠鏡頭慢慢的移過一個小鎮的市貌,無噪音、無雜遢移動的群眾,只有遠觀下寧靜優美的市容,在鏡頭移動下被掃到的人們,都是靜止無聲的或站或坐,表情專注於某件事;市鎮最遠方,是與天相連的模糊邊界,這種運鏡,使時間有了一種凝結駐足、永不改變的永恆感,也使鏡頭下的小鎮寧靜祥和平靜無波。然後,隱隱浮現警車駛過的聲音。

但這就強烈對比出來,當鏡頭開始特寫小鎮中的小人物——一個修理鐘錶師傅的單親父親、和一個從夜半到清晨在魚市場打工的單親母親,他們生活中因愛而來的波濤洶湧。

製造對比,應當是這種運鏡法與配樂的第一重原因。第二重原因則是跟時代感有關,這兩部電影都陳述了時代。

在《聖保羅的鐘錶匠》中,兒子殺了人,在配合警方辦案過程中,徹底鋪陳出法國學運工潮方興未艾,保守政府竭力打壓的背景;《寧靜城市》則是透過幾個主要人物在城市中偶然的交織,交代出離學運工潮三十年後,偏激保守的納粹勢力在法國歷史中的大反撲。三十年來的歷史,歷經變動磨難後,彷彿是回返原點。

我認為最重要的第三重原因,是要表達人世間的確是有永恆不變的、不因時間而改變的事物,那就是父母對子女的愛。不管政治、文化、社會如何變遷,對自己與後代造成多大的影響,父母還是不改變的支持、愛護自己的孩子,所有的愛所有的痛,也因孩子而顯得深刻,因愛而平靜,也因愛而痛。

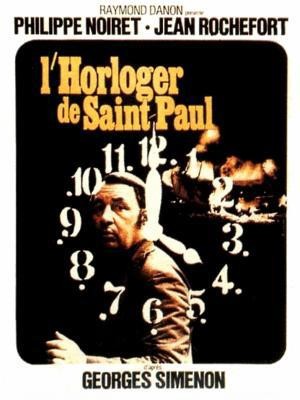

片名:《聖保羅的鐘錶匠》(L'Horloger de Saint-Paul,1973)

片名:《聖保羅的鐘錶匠》(L'Horloger de Saint-Paul,1973)

導演:Bertrand Tavernier

主演:Philippe Noiret, Jean Rochefort,Jacques Denis, Yves Alfonso, Sylvain Rougerie, Christine Pascal

米契爾可以感受得到學潮工潮一波波的興起,可以感受得到它有著明確的訴求,並吸引大量的理想主義者,他身邊的朋友,就有以熱情投入、話題環著社會運動打轉的人。

但米契爾自己並不關心政治,而且戰後二十多年來,政府保守強勢,全心拼經濟,不關心政治但求生活富裕是大多數人的自然而然的抉擇。這些父母都是等自己的孩子到了青少年期、青年期,才從他們她們身上驚覺到新時代的興起,上一代和下一代的代溝很大,觀念溝通時衝突不斷,或者,停止了溝通。這新興起的理想主義,被冠以左派,成為政府不安、拼命打壓的一群,但卻勢可燎原,由青少年、青年的學生群體,燎向了勞工階級。

米契爾被警察告知兒子伯納德殺了人,被殺死的是工廠的警衛—瑞松,他是向保守政權徹底靠攏的右翼份子。完全不懂政治的米契爾,並未覺查這樁殺人案,會立刻牽扯進政治,成為右派政權打壓左派社運份子的工具。

米契爾一生循規蹈矩,連紅燈都不闖。夫妻離異後,他請了管家馬德林來照顧兒子,直到兒子可以自己照顧自己後,他便辭退馬德林。但伯納德進入青少年前期後,日漸跟父親疏遠,他會寫信給馬德林,對父親卻無話可說。連他被退學之事,都不曾跟父親說明。

直到伯納德殺了人,米契爾才驚覺這父子代溝造成的影響。他自己的兒子的狀況,得由警方告知。

米契爾很難過伯納德殺了人,他難過到從警局回家的公車路上,得請人讓位給他坐;那晚他睡在兒子離家出外居住後後就不曾動過的房間。他只但願一個真相:「瑞松是壞蛋,兒子不是。」

這個不關心政治的父親第二天醒來後,就發現他無法遠離政治了。被政府控制的媒體想要將這件事變成抹黑左派社運人士的工具;工廠卻有女工見義勇為來找他,告訴他瑞松一天到晚佔女工便宜,女工若不願,就任意栽贓誣告某項罪名辭退女工,當工廠發動勞工示威時,瑞松甚至敢開車撞他們。瑞松的右翼背景,是有政府背後支持的。這兩個女工並說,伯納德殺瑞松,是想保護一個他愛上的女工,她正是被瑞松栽贓偷竊因而開除的。

這個不關心政治的父親第二天醒來後,就發現他無法遠離政治了。被政府控制的媒體想要將這件事變成抹黑左派社運人士的工具;工廠卻有女工見義勇為來找他,告訴他瑞松一天到晚佔女工便宜,女工若不願,就任意栽贓誣告某項罪名辭退女工,當工廠發動勞工示威時,瑞松甚至敢開車撞他們。瑞松的右翼背景,是有政府背後支持的。這兩個女工並說,伯納德殺瑞松,是想保護一個他愛上的女工,她正是被瑞松栽贓偷竊因而開除的。

隨著米契爾配合警方調查真相、緝捕逃亡的伯納德,警察局長越來越對米契爾產生同情。他從米契爾身上看到他們這個世代的父母親,對青少年兒子都有這麼多的愛,卻是這麼的無知、無力,孩子一旦成為青少年,父母就不好過了。他從米契爾身上看到自己:「如果無法瞭解自己的兒子,從瞭解別人的兒子身上也可以窺知一點吧!」他跟米契爾聊天,談到伯納德曾離家出走去找馬德林,他將心比心的說:「他需要房中有個女人,他需要母親。」

米契爾儘管盡可能配合警方,但他還是渴望著兒子平安。兒子持槍,可能會在緝捕中遭警察狙擊,這讓他很不安,他還隱瞞了他其實知道管家馬德林在哪裡。他心想,萬一伯納德偷偷跟馬德林聯絡,馬德林一定會站在他兒子的立場為他設想。

他甚至偷偷去找馬德林。從她那裡他知道了伯納德有話都跟馬德林說,伯納德甚至兩次帶那個女工女友去見她。

「為何他什麼都不跟我說?他有跟妳提他心目中的父親嗎?」

馬德林說:「他說,你是全天下最好的人。大家都愛你。」米契爾難過的說。「大家都愛我,除了他以外。」

伯納德對父親是有愛的。儘管如此,何以父子之間變成是斷了的橋樑呢?他繼續追問馬德林:「他還說了些什麼跟我有關的事?」馬德林回答:「他說,你對像他這樣的孩子太好了。」「這是什麼意思?」米契爾問。馬德林說:「可能是因為他太過早熟,他無法再承受過度的關愛....我直覺相信,他殺人一定是因為不得已!」

隨著媒體不公允一面倒的報導,瑞松成為英雄,伯納德成為恐怖份子,犯案證據的那台燒焦的車子,變成媚俗百姓拍照留念的地方。連勞工聯盟的發言人都出來撇清立場:「我們不支持暴力行為。」

現在支持伯納德、相信伯納德的,只剩下米契爾和他的好友。

|

米契爾一聽到伯納德被抓,當天便趕往該處,他想見伯納德,他還擔心伯納德被刑求。他在臨時監獄外等到深更半夜,卻萬萬想不到伯納德迴避見他,但米契爾得知黎明時分伯納德會用小飛機押解到調查審訊之處,他便央求警方告訴他小飛機的班次。他一夜沒睡,終於在飛機場見到了兒子伯納德。

父子相見並一齊上飛機,這一幕場景從頭到尾都是沒有人聲沒有對白的,但卻充滿了情感的張力,父親的關切、愛、焦急與遺憾,兒子對父親的愧咎又無從解釋的無奈,全反應在沈默中。

兒子審訊過程,米契爾希望能全程陪著,因此他賄賂法官,好讓他可以見到伯納德。法官充分利用了米契爾為父的心情,他告訴米契爾:「你兒子真是不懂政治。他竟然只說『我殺瑞松是因為瑞松是社會的渣滓。』這會讓他萬劫不復。到底還有什麼其他的動機?那兩個來找你的女工,應當知道一些真相,想辦法把她們找來。」法官讓伯納德減低刑期的方法,是要迴避掉瑞松代表的右翼保守立場、以及瑞松被殺所具有的象徵意義,他要讓這個事件單純變成一場「愛情爭奪戰」,並且要米契爾出庭作證。

法官和警察局長都相信米契爾會為了兒子不顧一切。

但他們料錯了。

伯納德要被偵訊之前,米契爾終於跟兒子坐在一起有了簡短的談話,那時,他已聽完第一次簡單審訊的錄音帶,兒子真的說,他殺瑞松沒別的原因,僅只是因為他是社會的渣滓。當審訊法官問他:「你做這件事不曾想過你父親?何以你不想見他?」錄音帶中伯納德回答:「我做完後,是想到了他。所以我才不想見他。」米契爾出於對兒子的愛,他聽出了兒子對他的愛,以及行兇背後有更高尚的動機,但兒子不願多說以免牽連太廣,他要單獨頂罪。

米契爾是該為了救兒子違背兒子的信念?還是為了救兒子私下牽扯進政治,打壓勞工與左派?

米契爾是該為了救兒子違背兒子的信念?還是為了救兒子私下牽扯進政治,打壓勞工與左派?

再次審訊那天,米契爾看著兒子說:「我沒有責備你的意思。」

伯納德笑了,他說:「我怕你難過,很希望你不要看我應訊。」米契爾說:「你能奮不顧身,我也是阿!」

父子之間沒再談話,但米契爾瞭解了。他知道伯納德為了避免其他人捲入,為了避免保守政權的壓迫,決定一個人頂罪,而他的女友也奮不顧身的陪他。米契爾知道伯納德不可能有任何的妥協,而他決定支持他兒子的決定,儘管他也知道伯納德將為此付上非常高昂的代價。

警察局長基於同為父親的同情同理,還是企圖扯出其他人好減輕伯納德的刑期,他的方案是:「女孩偷了東西,被瑞松抓到,瑞松想強暴她換取知情不報,但女孩不肯,還將這件事告訴了伯納德。伯納德被愛情沖昏了頭,他激情之下殺了瑞松。」但這個方案,會使女孩變成小偷,也讓整樁事件背後的右翼保守勢力的壓迫欺凌勞工,變成模糊掉不具任何意義。從不瞭解政治的米契爾,這時卻基於對「正義」的基本理解,拒絕警察局長的方案。局長深感意外,他跟米契爾說:「你們在堅持什麼?現在這時代還有道義可言嗎?」米契爾反問:「沒有嗎?」

電影最後是個儘管很悲慘卻很積極的結尾。米契爾和伯納德使一直被鎮壓的左派大受鼓勵,得到了尊敬,但伯納德卻得到二十年刑期,等他出獄時將會是中年人了。米契爾按時探望他,伯納德女友已懷了伯納德的孩子,米契爾答應撫養,一如以前繼續作個單親父親。他們父子還是沒有多少話可講,可是親情的撫慰、支持,一切盡在不言中。