作者:陳韻琳

關於二次大戰期間的猶太種族大屠殺,焦點經常置放的另一個主題,就是手提箱。他們倉皇離開家園,手上提著的箱子,就是他們跟過去唯一的關連。所以手提箱就成為了象徵,象徵著身份與記憶。

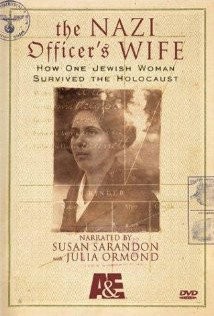

訪談紀錄片《納粹軍官的猶太妻子》(The Nazi Officer's Wife,Liz Garbus執導,2003)中的伊迪斯,戰後就因著倖免於難的手提箱,得回她的真實身份。

|

電影《失落的行李》(Left Luggage,Jeroen Krabb執導,1999)的電影敘事,就是全心將焦點置放於處理「手提箱」與「記憶」的主題。在大屠殺中倖存下來的老人拼命要去找他當年埋在土裡的兩個皮箱。他要在戰後新建的都市中,尋回戰前的空間。他說,他是在尋回自己的歷史與過去,可是,他戰後再娶的妻子卻說,當年他埋的不是箱子,是他自己,現在他要在土堆中找出被埋葬的自己。

|

其實,這兩種說法都對。但是老人的行徑卻破壞了他的「現在」,因為他戰後再娶的妻子、他的女兒,都無法負荷他一直因「破壞別人的後院」而被捕。

老人拼命在土堆中挖掘尋找,固然其情可憫,但這種想要重返過去、尋找記憶中的自己,以使現在的自己完整的心態,卻反而讓戰後出生的新生代,失落了自己的身份認同。

電影《失落的行李》中談到了戰後猶太人群聚共同生活,想盡辦法完整保存猶太人的一切生活習性、文化、習俗與信仰,彷彿是要把戰時被破壞的一切加倍的重建起來,但他們的群聚也使他們彷彿是與世界隔絕了,戰時的受創,讓他們變得對外界退縮,他們對新世代的改變拒絕接受,對惡人的壓迫又逆來順受。於是,他們找回自己的方式,卻是讓活在當下的下一代失去自己。

|

|

所以下一代如果要活出屬於他們自己這一代的真實身份,他們必須決定跟上一代的生活、上一代的堅持脫鉤。可是,這是不是也就說明了,那一切二次大戰帶給猶太人的苦痛磨難、那一切歷史慘痛的教訓,都將在下一代、以及下下代昂首闊步走出屬於自己的歷史與記憶之際,也隨之被遺忘了嗎?

電影《然後是觀光客》(And Along Come Tourists,Robert Thalheim 執導,2007)中,那個集中營倖存者,一直不停的將使命放在修復損毀的箱子,他說:「我曾答應他們(已死去的受難者),我會幫他們把箱子帶回家給他的家人。」修復箱子,這中間不知隱含多少倖存者的幽微心靈。但集中營觀光管理局,卻覺得他搞砸了,因為他們要進行的是「保存」而不是「修復」。從「保存」與「修復」的差異,正好看出上一代受難者與下一代之間的千里鴻溝。

|

因此,「記憶」也就成了處理種族大屠殺議題當中另一個非常重要的主題。下一代需不需要記住?如何讓下一代記住?如何能在歷史巨輪無法避免的往前推動之際,卻不會遺忘呢?