作者:陳韻琳

|

《安德烈‧魯布列夫》是俄國導演塔可夫斯基延續《伊凡的少年時代》,對苦難所做的沈重思考與回應。這時期的瑞典導演柏格曼,已從人呼求上帝、上帝沈默無語的系列電影母題中走出,坦承他已不再關切上帝問題,開始將電影母題集中於探討人與人之間的疏離、愛的匱乏、以及藝術家的無力,成為尼采之後「存在文哲學」的係譜傳承人。最後柏格曼是以苦難世界無解、是藝術家帶給世界歡愉,作他藝術家生涯的總結。

而塔可夫斯基用戰爭作為苦難議題最沈重的象徵,透過安德烈‧魯布列夫這個藝術家修士入世受苦的心路歷程(這讓我們想到杜斯妥也夫斯基《卡拉馬助夫兄弟們》中的修士阿萊沙),從以沈默贖罪、不再作畫向上帝抗議,最終回到上帝面前,為上帝而畫,作為塔可夫斯基的信仰回應。從此以後,藝術家在塔可夫斯基的電影中將承負與世界同受苦難、為世界承擔罪責的道德無上命令。

我們可以說,柏格曼在《第七封印》後的《魔術師》這部電影,宣告了信仰的終結、電影主題轉向;塔可夫斯基是在《安德烈‧魯布列夫》這部電影,宣告了信仰的執著,以及藝術家的使命在承負苦罪、為世界向上帝請命的決心。

現在我們就來看塔可夫斯基的《安德烈‧魯布列夫》。

時代背景

安德烈‧魯布列夫是俄國十四到十五世紀的聖像畫家。當時的俄國(稱為『羅斯』)類似封建社會,土地由各大親王、貴族所擁有,這樣的社會結構,無力阻擋強大的蒙古入侵,也造成親王間彼此內鬥競爭,國內戰亂不斷,釀成無數死亡。而韃靼人沈重的年貢、瘟疫(黑死病)、水災、飢荒與旱災也無情的擊打著其餘倖存的百姓,當時的俄國人民飽受天災人禍、內憂外患之苦。

導演塔可夫斯基在這部片子中,利用看似不連續、歷時24年的七個故事片段,深刻的描繪出安德烈‧魯布列夫這處於動亂不安時代的修士藝術家,如何入世與百姓一同受苦同負苦難、在苦難的重創中深思上帝,最後回到上帝信仰中的心路歷程。

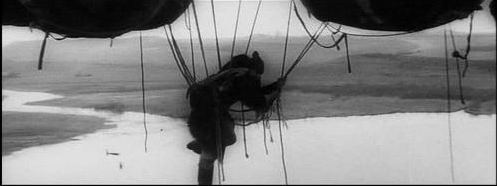

電影一開始的引題,是一個農民有機會乘坐氣球飛翔,在天空中高興歡呼,未料氣球漏氣未曾察覺,以致於摔落地面的故事。

|

這則引題的電影語彙暗喻,絕對是塔可夫斯基個人的。「在空中飛翔」,在《伊凡的少年時代》中即有,意味百分百的幸福快樂,可是連帶出現的劇情,是劇烈的戰爭死亡痛苦。類似這樣的語彙,也出現於《飛向太空》,當男主角擁抱哈蕊飛翔於地面上,之後的劇情就出現失去哈蕊的痛苦轉折。所以「飛──摔」,就是幸福之後緊連痛苦的暗喻。

除此以外,塔可夫斯基在《安德烈‧魯布列夫》中用這個引題,前後主題貫穿,是有著信仰之路的往上攀升、與往下進入世界兩個不同向度的意涵。

信仰向來就有兩條路線,其一是不斷脫離墮落塵世往上攀升,這攀升之路往往得透過修行,這正是基督信仰中的修道院、或其他宗教中的修行主義企望的路線;另一條路線,就是往下進入世界,進入世界的苦、也進入世界種種的不堪、俗劣。安德烈‧魯布列夫的從修道院進到世界,就是從寧靜生活進到人世痛苦、進到俗世不堪、俗劣的過程;而其更深的信仰含意,是遙指上帝透過耶穌進到世界,與罪人同伍,與俗世共負苦難的舉動。

正是這引題的暗指,讓我們看到,安德烈‧魯布列夫,以及其同行的修士,在一離開修道院,就碰到賣藝人,對他們造成的衝擊。

修士藝術家 VS 低俗世界的藝人

|

安德烈、達尼爾、基里路三人離開所屬的「安特羅尼斯可夫」修道院,到莫斯科尋找畫教堂壁畫的機會,不料旅途中下起大雨,三人狼狽的跑到一間木屋請求躲雨,適逢一賣藝人在表演,賣藝人生動的表情、滑稽的動作、譏諷韃靼人的歌詞,帶給屋中百姓無比的歡笑。賣藝人愛惡作劇、搞笑的個性在他的表演、與基里路的對話、跑到屋頂上學雞叫等處一覽無遺,但這樣的個性,卻埋下了禍患的種子,因他說了一個大公無能,妻子與修士通姦的笑話,又嘲笑基里路等不喝酒也不玩女人,引起基里路強烈不滿,而遭密告。

基里路對安德烈說「藝人是惡魔的小差」、以及基里路暗暗失蹤,等賣藝人被捕走後,基才回來,都暗示著基里路的不滿及出賣,在影片近尾聲時,我們得知賣藝人在被捕後,受盡苦頭:坐了十餘年的牢、舌頭因受刑而被割。

這一段落最後的鏡頭,是拉長的深焦鏡頭,遙遙看見安德烈一行三人、與被抓的賣藝人分走不同的路,兩條路卻指向同一方向。這很明顯的是個暗指:身為俄國社會菁英的修士藝術家、與在修士眼中低俗的普羅藝人,儘管走著不一樣的路,卻同指著一個方向:受苦之旅。

|

賣藝人真的是「惡魔的小差」?還是僅只是因為修士向來身列社會菁英,高傲到不能體會俗劣下層社會的人內心深處的高貴?

這顯然是未完成的主題,預告日後安德烈與賣藝人必會再相逢。那時,他們將殊途同歸的,不再有階級上下、人格高尚低劣等的差別,而弭平這些差異的,會是這趟入世受苦之旅。

此外,無法接納普羅的基里路,也會因著他這高傲的特點,埋下日後跟安德烈完全不一樣的結局。

因此電影引題後的第一大段,便以修士藝術家VS普羅藝人;修士安德烈VS修士基里路;開展以後的主題發展。

修士安德烈 VS 修士基里路

入世之路,除了碰到庸俗的下層社會;社會的競爭,也會造成同儕之間的張力。最明顯的,就是當同儕之間有一人才華、機運都比別人強之時。

基里路在莫斯科參觀教堂壁畫,結識當時已非常有名的畫家菲歐方,一番談話後,菲要求基協助他畫壁畫,基里路答應了,但有一條件:要求菲與他到所屬修道院,在安德烈面前向院長要人。

事實上,跟著菲歐方畫畫比起他在修道院有前途,是求之不得的事,他為何還要談條件?原來他心中有一心結:安德烈的名氣已漸漸傳開了,但基里路卻因才華有限比不上安德烈,而心生妒忌,他想藉此在安德烈的面前揚眉吐氣一番。

當基里路跟非歐方討論他正在參觀的教堂壁畫時,說教堂的壁畫雖有技巧,但少掉「敬畏,內心的信仰,與排除虛矯的單純。」可見基里路未嘗不是沒有藝術家的洞見才華,但是,他就是沒有辦法強過安德烈‧魯布列夫。

|

不料菲歐方失信,他派人指名要基里路所深深妒嫉的安德烈,基里路就像是被狠狠踹了一腳般,由原本的興奮期待墜到無比黑暗深淵,過去不及人的經驗,這次荒謬的被耍經驗,教他深感人生的虛空無奈,在一切豁出去的心態下,決定離開修道院,並憤慨揭露修道院貪污、腐敗的內幕,對這些貪污腐敗,他早已用「三年未讀聖經,因為不需要」來回應。他此時更決心開始他漂流的人生。

另一個同儕達尼爾也無法戰勝妒忌,對安德烈十分不悅,是安德烈主動請求原諒,使達尼爾深受感動,後來達尼爾還是跟魯布烈夫一齊赴莫斯科畫聖畫,直到莫斯科教堂被毀失蹤(或被殺)。

去莫斯科繪畫的安德烈,便開始其步入塵世之旅。

|

於是在修士與賣藝人的平行、同一方向的道路之後;基里路與安德烈‧魯布列夫也分道走向平行、同一方向的道路。日後安德烈‧魯布列夫,一定會再跟基里路重逢。

賣藝人,與基里路,會對日後的安德烈‧魯布列夫造成什麼衝擊呢?

無知駑鈍的世人啊

在跟隨菲歐方這段時間,安德烈可說是鬱鬱不得志,因他洗了好長一段時間的畫筆,未被授與機會作畫;他與徒弟法馬不夠認真,也使他倆相處不甚融洽,;而此時的菲歐方,生命已接近尾聲了。

一天,安德烈與菲歐方展開爭辯,這場爭辯可看出此時的安德烈對信仰的體悟、與他對無知人類的悲憐。安德烈在信仰中感受到的是上帝的『愛』與『寬恕』:雖然無知世人的確處於罪惡之中,耶穌被無知的人崇拜、也被無知的人送上十字架,但當上帝看到世人因戰亂、年貢、瘟疫等災難而苦不堪言、身心俱疲、尋求神援助時,神是否仍責備他們??安德烈堅持相信,神是會用溫柔注視的目光安慰著他們的。儘管他們是如此的無知魯頓!

上帝深知無知世人的罪惡,卻賜下基督帶來救贖,並寬恕他們的過犯。基於這種對信仰的體悟,安德烈雖然承認人是有罪的,對人卻不是指責與失望,正如他為出賣耶穌的猶大的辯護:「他後來改過自新了」,安德烈對人的罪性是充滿悲憐的,並樂觀的相信人是會變好且願意為善的。

這段故事最後又是一個充滿暗喻的鏡頭:長得很像魯布烈夫的耶穌,在俄國雪地中上了十字架──因為真正篤信基督的悲憫與慈愛的人,都會無法避免的選擇像基督一樣承擔人間苦罪的使命。

|

這一段辯論,上承「賣藝人」段落,下承「聖約翰祭日」段落,又再一次指向信仰向下入世之路,對菁英修士而言,將一再透過俗世下層社會百姓的表現,衝擊他們的信仰,讓他們一再得重複詢問:崇高的上帝真的只愛有知識能思考的修士?對這些不識字、俗世愚昧魯頓無知百姓的愛,究竟是什麼?....

這一天是當地的宗教節日『聖約翰祭日』,聖約翰這個耶穌的使徒,是最強調信徒彼此相愛的使徒,但未受教育不識字的百姓,已將聖約翰祭日變成神秘儀式,趁著黑夜舉行,且崇拜儀式跟性行為有關。

就在這一天,安德烈與法馬到森林中檢柴,發現森林異於尋常,在好奇心的驅使下,他拋下法馬,快步到森林中察看。映入他眼簾的,竟是一大群拿著火把往河裡裸奔的男男女女,偶有一兩對落單,在樹叢下發生性關係。後來他被發現,當地人怕他告密而將他捆綁,有一個女子好奇的走過來,跟他交談,他們談到對愛的看法,兩個人最大的歧異在於,愛是否有層次上的差別:對安德烈而言,愛應是與靈魂與精神的愛緊密結合,若只是肉體上的親暱,與禽獸相差無幾;但對那個女子,愛就是愛,那有靈魂肉欲之分?他們不可能體會精神靈魂層次的愛,唯有肉體結合,可以讓他們感受到愛。這女子還透過跟安德烈親吻,告訴安德烈什麼是愛。

|

後來女子將安德烈放了。安德烈繼續在森林中徘徊,一直到天亮才回到同伴那兒。

他對捆綁他的人所說的第一句話『你們不怕最後的審判嗎?』(由上、下兩段故事,我們可知安德烈在信仰中體會是愛與寬恕,而無法體會審判中上帝的嚴厲,因此當他劈頭就以最後的審判作為要脅,顯示他認為那些人的行為是罪大惡極,無可饒恕的),可看出這一晚的遭遇,讓安德烈多麼多麼的震驚!

在過去,安德烈的生活是一向非常單純,他原住在修道院中,後來跟了菲歐方,大多數的時間也在教堂中度過,他的生活一直與人間的罪惡無涉,而保有相當單純的信仰,因此他不能理解女子為何能把情慾、淫亂與崇高純潔的愛混為一談?

但這些下層社會無知識無能力作抽象思考的百姓,卻是從最現實的肉體上感受愛。修士能因自己站在菁英高位,便對下層社會百姓做出要求精神心靈抽象思考的信仰模式?上帝會因為他們的無知無能,審判他們?這是他再一次接觸到下層社會百姓,產生出來的衝擊。

但安德烈內心深處「上帝一定會悲憫愚昧世人」的信念,仍舊戰勝了。那女子被抓又逃脫後,魯布烈夫見她逃脫,偷偷微笑。

菲歐方過世後,安德烈接續他的工作,全權負責畫壁畫的工作,對他宛如兄長的達尼爾也過來幫忙,照理是他大展身手的好機會,然而,這次的工程,卻遲遲無絲毫的進展,引起大公強烈不滿,也引起工作伙伴的怨言。難道安德烈的能力不足,無法獨挑大樑?還是他失去靈感,不知從何下筆?事實上這都不是。真正的原因在於這次的主題是『最後的審判』,他對達尼爾說:「我對這樣的主題感到厭惡,我畫不下去。」

對他而言,神是愛的源頭,祂為人的罪,差派基督耶穌作為拯救的神,他根本無法想像最後審判中,上帝的怒氣如洪水,吞嗤一切犯罪的人,讓罪人上刀山、下油鍋的,這樣殘酷的上帝形象是他不能接受,也不願接受的。

在電影中,當韃坦人來襲時,壁畫已快要完工,根據記載,他在這次的壁畫中,刻意避掉殘酷受刑的畫面,而盡力描寫耶穌、使徒的慈愛。

然而此時,與他同工的幾位雕刻家,因不滿大公提供的資源,轉往協助大公的弟弟,引發大公強烈不滿,派人剜掉他們一隻眼睛。對雕刻家而言,失去一隻眼,即失去立體的視覺,就算存活,雕刻生涯也必告終。這件事埋下了大公弟弟日後報復的伏筆,也引起安德列強烈的悲痛,潑在牆上的黑墨,傳達了他內心難以言喻的悲憤。在政治夾縫下的藝術家,地位是何其卑下不能自主!

安德烈在苦悶中要人讀聖經,讀的是關於男女蓋頭之類的教條教導,這時一智能不足的女子進來,魯布烈夫根本懷疑這教導對智能不足的她是否有用?是否因她不懂什麼是蒙頭便可宣判她有罪?奇妙的是,這智能不足的女人看到牆壁上安德烈悲憤中潑下的墨色,竟出現悲傷的情緒,哭泣起來。

|

一個智能不足的女人,不識理性教條,但可以感受色彩傳達的悲憤情感。

安德烈再度回到他篤信不疑的上帝悲憐世人的真理:就算在聖日,這智能不足的女子不懂蒙頭真理,她也沒有罪,上帝不會判她有罪,因為上帝一定會憐恤她的弱智,上帝是愛。而弱智女子對情感的直覺理解,也讓安德烈看到上帝對弱智女子的憐愛──上帝仍舊給她能體會感情的直覺,這是創世以來的天賦能力。

這智能不足的女子出現之刻,弟子正在讀「男人是女人的頭」的聖經經文,也是一個未完成式的暗指,日後她將在某段時間中,跟決定沈默以贖罪、停止繪畫以抗議上帝的安德烈,共同度過一段艱苦的歲月。

弱智女子撫摸牆上悲憤下潑灑的筆墨而哭泣,再度衝擊了安德烈,讓安德烈重獲上帝悲憐愚昧世人的信仰真諦。

|

戰爭苦難

大公的弟弟勾結韃坦人入侵,對自己的同胞燒殺擄掠,甚至連教堂中無辜的百姓也不放過。教堂中,一場血腥的殺戮展開。

進軍教堂前,大公弟弟曾自言自語:「破壞教堂行嗎?」

教堂屠殺前,響起充滿苦難與力的清唱聖樂的配樂。

諷刺的是,在「最後審判」的壁畫中,我們只看到基督誕生及聖徒慈祥柔和的壁畫,不見任何因神的怒氣而帶來的恐怖刑罰,現實世界中,卻看見大公弟弟為了奪得權勢,將類似最後審判的血腥殘酷,施加在無辜的同胞身上,財務長所受的凌虐,更令人不忍目睹。信仰呼籲著愛與寬恕,然而就在這畫滿聖像、宛若神臨在的教堂,人進行著殘暴的罪行。為救啞女,安德烈不得已殺死了一個俄國人。

屠城後,蒙古人問大公弟弟畫上的人是誰?(馬利亞與基督),然後又問生過孩子為何還是處女(聖母)?

韃坦人的問題不僅是在於韃坦人沒有基督信仰,更問到核心問題:「看過這場戰亂,還相信上帝的愛與神蹟嗎?」

在這裡,鏡頭拉高從上往下俯視,彷彿電影一開始的氣球升天,讓我們看見這戰亂殺戮的教堂,就是氣球飛升天的地方。塔可夫斯基在這個人獨特的詩意鏡頭捕捉下,彷彿上帝低頭俯視那正被殺戮的亂世兒女;而後,兩個白鴿緩緩飛下地面。白鴿向來就有「聖靈」的象徵含意。這正意味著上帝以其聖靈悲憐世界,不再往上攀升,而是從高處下降,走入世間。在這詩意鏡頭中,電影引題與中段戰亂苦難主題銜接密合了。

|

戰亂後,僅存安德烈和啞女。恍惚中,安德烈看見死去的菲歐方,他們又展開一次對話,他對菲說:「我決定不再畫畫」,因為「沒有必要」。這是向上帝的抗議。

聖畫即或象徵著上帝的臨在,卻仍無力救拔人世苦罪,信仰對人世苦罪的軟弱無力,使安德烈否定畫聖畫的意義。

同時,安德烈為了贖殺人的罪(儘管是為了救弱智女子而殺人),決定不再開口說話。他不能原諒自己,他必須苦修行善以求赦罪。

但他仍抱持期待的跟自己說:「俄國是經的起苦難考驗的。」

安德烈帶著啞女,過著沈默苦修的流浪生活,他對啞女百般照顧。

為了生活,他們流浪到當年離開的修道院。

基里路此時回返修道院,已經走投無路。修道院院長憐憫他,決定原諒他收容他,但是要他抄寫聖經十五遍以贖罪。

另一方面,宛若安德烈家人的智能不足的啞女,為了食物,離棄對他百般呵護的安德烈,選擇與韃坦人離開。以她的智能,除了選擇肚腹飽足,沒有其他更高層次的考量。安德烈百般阻止,卻被她吐口水。他悲哀無奈的看著啞女被韃坦人帶走。

這時基里路認出他來。儘管安德烈沈默不語,基里路仍看出安德烈為弱智女子的未來擔憂。基里路說:「不要擔心,一陣子後她就會被放回來了。」

兩人都已蒼老。入世生涯,都是歷經滄桑。

造鐘少年與賣藝人 VS 修士安德烈與基里路

安德烈繼續著沈默流浪的生活。大雨中,一個男孩躺在泥濘,抓著泥土、喜極而泣的神情吸引了他,他開始觀察這個男孩。

這個詩意鏡頭,再度出現安德烈與造鐘少年分別站在平行方向的不同道路上,又將此段主題跟電影一開始的主題銜接密合。而後,安德烈與造鐘少年相遇。

|

這個男孩名叫波利史卡,他的父親是鐘匠,家人全死於瘟疫,鄰居不是因戰爭就是因瘟疫死亡,村莊僅剩他一人。當士兵來村莊尋覓鐘匠時,他緊抓著往外發展的機會,謊稱他父親告訴過他造鐘的秘訣,擔任造鐘的負責人,也承擔起失敗遭砍頭的風險。因此,這次造鐘是只許成功不許失敗的,成功了,他將得到穩定的工作,失敗了,他便得死。因此,他將所有的生命、熱情投注在這件事上,他的執著與熱情,也感染了原本輕視他的工人,而贏得他們的配合。

吸引安德烈,讓安德烈走向造鐘少年的那幕,正是波利史卡苦覓不到適合造鐘的黏土,即將走投無路下意外發現黏土的驚喜。

在男孩造鐘的過程中,安德烈一直伴隨著他。

就在這段過程中,前面電影敘事中的未完成式,都在這裡結合敘述了。

就在焦點集中於造鐘人的天才、固執與專注的造鐘過程時,賣藝人竟出現了,他入獄十年,如今終於出獄並被割了一半舌頭,他以為是魯布烈夫告密,差點要殺他,卻因基里路求情便放過他。基里路說:「你要殺,就殺我吧。」賣藝人便搬演一場褲子掉了的低俗鬧劇,賣藝人仍是充滿低俗歡笑,可是卻從這些低俗歡笑中,看見普羅的溫厚、饒恕,自我解嘲不怨天尤人的接受命運。

|

基里路勸安德烈不要放棄才華,不要放棄給神使用的機會,因為安德烈真的是天賦異秉,上帝對他太好,讓其他人都嫉妒羨慕不已,可是安德烈卻放棄作畫,不回饋上帝。基里路並誠實述說出自己妒忌羨慕交雜下,不得不離開修道院的心情。他還誠實告白,是他出賣了賣藝人。

安德烈因著人的苦罪、信仰對苦罪的無力,失去畫聖畫的動力。然而他在身為普羅的賣藝人身上看見經歷苦難不被打倒、對己身受苦命運寬恕的韌度;也從造鐘男孩身上,看到這歷經人間苦難、人性自私(造鐘少年親身經歷父親自私到不願告訴兒子造鐘的秘訣)的男孩,並不因此對自己、對神失去信心,他積極的抓住造鐘的機會,灌注他的生命熱情,以虔誠孤注一擲的祈禱要上帝讓他成功。而上帝也的的確確眷顧了他,彰顯神蹟與慈愛,讓安德烈看到上帝對苦難中人祈求的回應。

上帝的慈愛在他們這些普羅、曾被修士們輕蔑為無知魯頓的卑微的生命中彰顯著。

更奇妙的是,當大家緊張屏息等待,想知道到底鐘是否成功造成時,那智能不足的啞女出現了。她被照顧的很好,沒有被拋棄,穿著蒙古服飾牽著馬,回頭對安德烈微笑。安德烈無能顧養弱智啞女,上帝用他奇妙的方式顧念了,並給安德烈一個回覆:我的確是你篤信的悲憫慈愛。

|

鐘響的那一刻,安德烈抱著哭倒在地上的男孩說:「別哭了,為何還哭,跟我一道走,我也還要再畫畫,而你繼續造鐘,我們一塊走,為上帝奉獻....」。遠遠的,弱智啞女正牽馬離去。

|

電影結束在安德烈‧魯布列夫最有名的一幅聖像畫:三位一體。

聖父創世之愛、聖子耶穌承負苦罪贖世之愛、以及聖靈遍滿生命人生最無言沈默的苦罪深處的安慰....,三位一體的聖像畫,是安德烈‧魯布列夫以他入世的生命經歷體會到的。上帝是愛。

塔可夫斯基日後的電影母題,在《安德烈‧魯布列夫》這部電影中已經全數看到了。包括苦難中對上帝的呼求、藝術家承負苦罪、為世界贖罪....,藝術與信仰將一再以向下進入世界的方向,回應著日後的每一部電影主題。

|

最後談談攸關電影全旨的幾個鏡頭。第一個鏡頭,是飛──摔的象徵意涵;第二個鏡頭,是在深焦鏡頭下,安德烈修士與賣藝人、或安德烈修士與造鐘少年分別在平行、同方向的不同道路上前行的象徵意涵。

上飛──墜落的象徵意涵

電影一開始的引題,是一個農民有機會乘坐氣球飛翔,在天空中高興歡呼,未料氣球漏氣未曾察覺,以致於摔落地面的故事。

這則引題的電影語彙暗喻,絕對是塔可夫斯基個人的。「在空中飛翔」,在《伊凡的少年時代》中即有,意味百分百的幸福快樂,可是連帶出現的劇情,是劇烈的戰爭死亡痛苦。類似這樣的語彙,也出現於《飛向太空》,當男主角擁抱哈蕊飛翔於地面上,之後的劇情就出現失去哈蕊的痛苦轉折。所以上飛──墜落,就是幸福之後緊連痛苦的暗喻。

除此以外,塔可夫斯基在《安德烈‧魯布列夫》中用這個引題,前後主題貫穿,是有著信仰之路的往上攀升、與往下進入世界兩個不同向度的意涵。

信仰向來就有兩條路線,其一是不斷脫離墮落塵世往上攀升,這攀升之路往往得透過修行,這正是基督信仰中的修道院、或其他宗教中的修行主義企望的路線;另一條路線,就是往下進入世界,進入世界的苦、也進入世界種種的不堪、俗劣。安德烈‧魯布列夫的從修道院進到世界,就是從寧靜生活進到人世痛苦、進到俗世不堪、俗劣的過程;而其更深的信仰含意,是遙指上帝透過耶穌進到世界,與罪人同伍,與俗世共負苦難的舉動。

是在什麼時候,電影再度出現上飛──墜落的鏡頭呢?是在戰爭場景時。

這是一個延續非常長時間的戰爭場面。

大公的弟弟勾結韃坦人入侵,對自己的同胞燒殺擄掠,甚至連教堂中無辜的百姓也不放過。教堂中,一場血腥的殺戮展開。

進軍教堂前,大公弟弟曾自言自語:「破壞教堂行嗎?」

教堂屠殺前,響起充滿苦難與力量的清唱聖樂的配樂。

戰亂中為救啞女,安德烈不得已殺死了一個俄國人。

屠城後,蒙古人問大公弟弟畫上的人是誰?(馬利亞與基督),然後又問生過孩子為何還是處女(聖母)?

韃坦人的問題不僅是在於韃坦人沒有基督信仰,更問到核心問題:「看過這場戰亂,還相信上帝的愛與神蹟嗎?」

在這裡,鏡頭拉高從上往下俯視,彷彿電影一開始的氣球升天,讓我們看見這戰亂殺戮的教堂,就是氣球飛升天的地方。塔可夫斯基在這個人獨特的詩意鏡頭捕捉下,彷彿上帝低頭俯視那正被殺戮的亂世兒女;而後,兩個白鴿緩緩飛下地面。白鴿向來就有「聖靈」的象徵含意。這正意味著上帝以其聖靈悲憐世界,不再往上攀升,而是從高處下降,走入世間。在這詩意鏡頭中,電影引題與中段戰亂苦難主題銜接密合了。

第三次出現類似的鏡頭,是造鐘少年被徵召造鐘時。鏡頭拉高向下俯視這全村因瘟疫泰半死絕、又沒有被父親傳承造鐘秘訣的孤單少年,而後,一隻小鳥緩緩飛下。塔可夫斯基用這重複出現的形式,表明造鐘少年即或被親愛的父親遺棄、因全村的瘟疫孤苦伶仃,上帝卻眷顧鍾愛著他,賦予他天賦異秉的藝術家才華,讓他完成造鐘使命。

|

不同道路、但平行同方向的象徵意涵

第一次以深焦鏡頭處理不同道路、但平行同方向行進的,是安德烈與賣藝人的相會。

安德烈、達尼爾、基里路三人離開修道院,到莫斯科尋找畫教堂壁畫的機會,不料旅途中下起大雨,三人狼狽的跑到一間木屋請求躲雨,適逢一賣藝人在表演,賣藝人生動的表情、滑稽的動作、譏諷韃靼人的歌詞,帶給屋中百姓無比的歡笑。但賣藝人愛惡作劇、搞笑的個性,卻也埋下了禍患的種子,因他說了妻子與修士通姦的笑話,又嘲笑基里路等不喝酒也不玩女人,引起基里路強烈不滿,而遭密告。

就是在這一段落最後的鏡頭,是拉長的深焦鏡頭,遙遙看見安德烈一行三人、與被抓的賣藝人分走不同的路,兩條路卻平行指向同一方向。這很明顯的是個暗指:身為俄國社會菁英的修士藝術家、與在修士眼中低俗的普羅藝人,儘管走著不一樣的路,卻殊途同歸有同樣的歷練:走向受苦之旅。

賣藝人真的是「惡魔的小差」?還是僅只是因為修士向來身列社會菁英,高傲到不能體會俗劣下層社會的人內心深處的高貴?

這顯然是未完成的主題,預告日後安德烈與賣藝人必會再相逢。那時,他們將殊途同歸的,不再有階級上下、人格高尚低劣等的差別,而弭平這些差異的,會是這趟入世受苦之旅。

第二次不同道路、但平行同方向的行進,是安德烈遇見造鐘少年,他從另一條路的上坡滑下,手中捏著土,大聲喊著:「我找到了。」

當時的安德烈因為戰亂中為救啞女殺了人,所以以沈默贖罪、也以沈默抗議戰爭的苦難,同時他放棄畫畫了,因為他再也找不到繪畫的意義。

聖畫即或象徵著上帝的臨在,卻仍無力救拔人世苦罪;當信仰對人世苦罪如此軟弱無力,安德烈如何提筆?

造鐘少年名叫波利史卡,他的父親是鐘匠,家人全死於瘟疫,鄰居不是因戰爭就是因瘟疫死亡,村莊僅剩他一人。當士兵來村莊尋覓鐘匠時,他緊抓著往外發展的機會,謊稱他父親告訴過他造鐘的秘訣,擔任造鐘的負責人,也承擔起失敗遭砍頭的風險。因此,這次造鐘是只許成功不許失敗的,成功了,他將得到穩定的工作,失敗了,他便得死。因此,他將所有的生命、熱情投注在這件事上,他的執著與熱情,也感染了原本輕視他的工人,而贏得他們的配合。

|

吸引安德烈,讓安德烈走向造鐘少年的那幕,正是波利史卡苦覓不到適合造鐘的黏土,即將走投無路下意外發現黏土的驚喜。

在男孩造鐘的過程中,安德烈一直伴隨著他。

就在這段過程中,前面電影敘事中的兩條同方向平行卻不同道路的深焦詩意鏡頭,所代表的象徵意義,都在這裡交織呈明了。

電影一邊敘述造鐘少年的天才、固執與專注的造鐘過程時,一邊賣藝人竟出現了,他入獄十年,如今終於出獄並被割了一半舌頭,他以為是魯布烈夫告密,差點要殺他,卻因修士基里路求情便放過他。基里路說:「你要殺,就殺我吧。」賣藝人便搬演一場褲子掉了的低俗鬧劇,賣藝人仍是充滿低俗歡笑,可是卻從這些低俗歡笑中,看見普羅的溫厚、饒恕,自我解嘲不怨天尤人的接受命運。

安德烈因著人的苦罪、信仰對苦罪的無力,失去畫聖畫的動力。然而他在身為普羅的賣藝人身上看見經歷苦難不被打倒、對己身受苦命運寬恕的韌度;也從造鐘男孩身上,看到這歷經人間苦難、人性自私(造鐘少年親身經歷父親自私到不願告訴兒子造鐘的秘訣)的男孩,並不因此對自己、對神失去信心,他積極的抓住造鐘的機會,灌注他的生命熱情,以虔誠孤注一擲的祈禱要上帝讓他成功。而上帝也的的確確眷顧了他,彰顯神蹟與慈愛,讓安德烈看到上帝對苦難中人祈求的回應。

上帝的慈愛在他們這些普羅、曾被修士們輕蔑為無知魯頓的卑微的生命中彰顯著。

鐘響的那一刻,安德烈抱著哭倒在地上的男孩說:「別哭了,為何還哭,跟我一道走,我也還要再畫畫,而你繼續造鐘,我們一塊走,為上帝奉獻....」。

所以不同道路、但平行同方向的深焦鏡頭,其實是象徵菁英份子的修士,與普羅百姓的賣藝人、造鐘少年,殊途同歸的,都各自在自己的生命中經歷到受苦,也經歷到上帝的悲憐,更學會對一切人──不管跟自己差距多遠──心存溫厚與慈愛。上帝以入世承負人類苦罪,人也在入世過程經歷上帝苦難中的安慰。